はじめに

動物の体内では、腎臓で作られた尿が尿管を通って膀胱へ送られ、最終的に尿道を経て体外へ排出されます。この過程で、尿管という非常に細い通り道が結石(尿の中のミネラルが固まってできたもの)などによって詰まってしまうことがあります。これが「尿管閉塞」と呼ばれる病気です。

尿がうまく排出されないことで腎臓に尿が逆流し、腎臓が腫れ上がって機能が急速に低下する恐れがあります。腎臓の機能は一度損なわれると元には戻らないため、早期の発見と治療が極めて重要となります。

特に、両方の尿管が詰まってしまった場合や、もともと腎機能が弱っていた猫では、短期間で命に関わる重篤な状態に陥ることがあります。

結石ができる原因

尿管閉塞の大部分は、尿中のミネラル(主にカルシウムや尿酸など)が結晶化して形成される「結石」によって引き起こされます。猫に見られる結石のうち、90%以上がシュウ酸カルシウム結石であり、これは食事療法では溶かすことができないという特徴があります。

冬は飲水量が減りやすく、尿が濃くなることで結石が形成されやすくなります。その他、肥満傾向、遺伝的要因、不適切な食事なども関与していると考えられています。

症状

尿管閉塞は、初期段階では症状が非常にわかりにくいことがあります。ですが、次のような変化が見られた際には注意が必要です。

- 急に食欲がなくなった

- 元気がない

- 嘔吐が見られる

- 触られるのを嫌がる

などが挙げられます。

こうした症状は、体内に毒素がたまる「尿毒症」の前兆である場合があります。特に片側だけが閉塞している場合には症状がごく軽度であることもあり、見逃されることが少なくありません。

検査と診断について

当院では、まず超音波検査(エコー)により腎臓や尿管の腫れ、詰まりの有無を確認します。加えて、レントゲン検査を用いて結石の種類や大きさ、位置などを把握し、血液検査では腎機能の指標となるBUNやクレアチニンの値、電解質のバランスなどを評価します。

これらの結果から、尿管閉塞の有無およびその重症度を判断し、必要な治療方針を決定いたします。

治療の選択肢

猫の尿管は非常に細く直径は約1mm程度であるため、自然に石が流れる確率は10~25%程度と低く、外科的な処置が必要となるケースが大半です。

外科手術の方法としては、尿管切開術、尿管膀胱新吻合術、皮下尿管バイパス装置(SUBシステム)の設置などが挙げられます。

それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあります。以下に、当院で行っている主な手術方法についてご説明いたします。

なお、以下には、実際に手術で摘出した結石の写真も掲載しております。

※手術時の臓器の写真となりますので、苦手な方は閲覧にご注意ください。

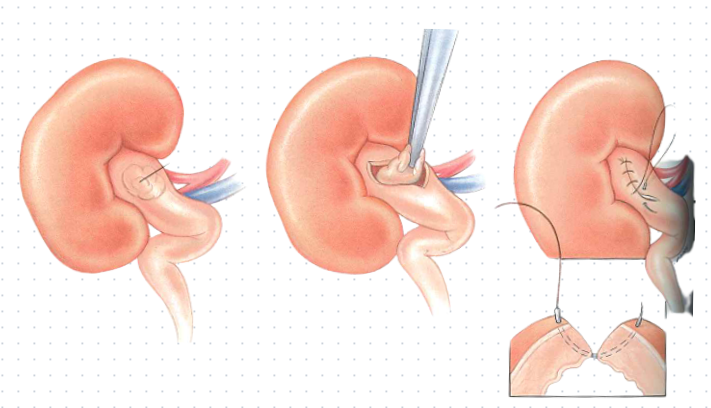

1.尿管切開術

尿管切開術は、尿管を切開して結石を取り出し、その後尿管を縫い合わせる手術です。これは、結石が尿管の上部(腎臓側)にある場合や、尿管が線維化していない場合に適用されます。この手術のメリットは比較的短時間で行えることですが、再発のリスクが高いことがデメリットとなります。尿管の縫合部が狭くなり再度結石が詰まる可能性があるため、慎重な選択が求められます。

尿管を切開し結石を摘出する模式図(小動物の外科学 第3版より引用)

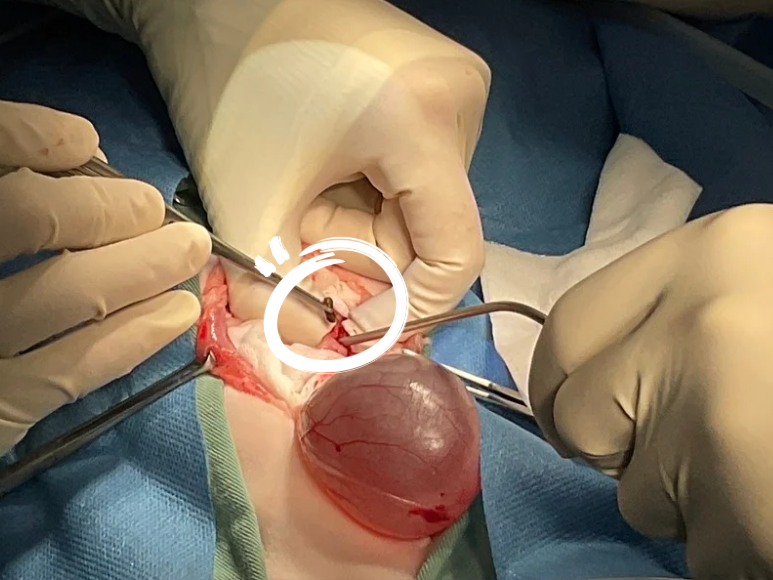

2.尿管膀胱新吻合術

尿管膀胱新吻合術は、詰まっている尿管部分を取り除き、尿管を膀胱に直接つなげる手術です。この方法は、尿管が膀胱近くで閉塞している場合に最適です。最大のメリットは、尿管の再閉塞率が非常に低く、長期的に安定した尿路機能を保てることです。手術自体は難易度が高いですが、術後の再発リスクが少なく、猫の生活の質(QOL)を向上させるため、非常に有効な治療法です。当院では、尿管膀胱新吻合術を第一選択肢として推奨しています。

尿管から結石を摘出している手術中の様子

実際に摘出したシュウ酸カルシウム結石

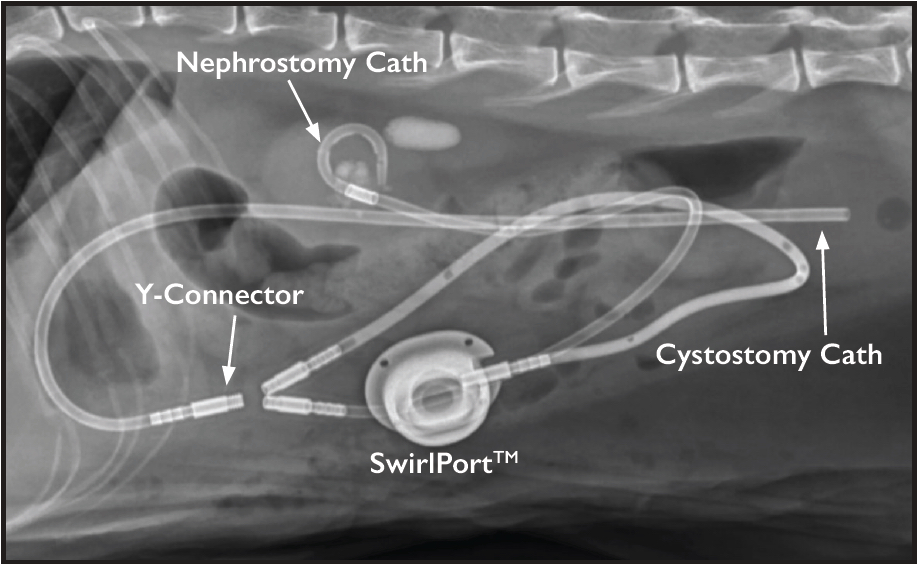

3. 皮下尿管バイパス術(SUBシステム)

SUBシステムは、尿管をバイパスして人工的に尿路を構築する手術であり、閉塞した尿管を通さずに尿を排出できるようにする治療法です。従来の方法と比べて麻酔や手術の時間が短く、身体への負担が少ないという利点があります。

ただし、カテーテルは数年後に交換が必要となる可能性が高く、その際には再度麻酔をかけて手術を行う必要があります。また、SUBシステムは体内に異物を設置するため、感染リスクが伴い、術後は定期的な通院での洗浄が求められます。

皮下尿管バイパスを設置した症例のレントゲン画像

手術方法の選択について

手術方法の選択は、猫の状態や結石の位置、年齢、腎機能などを考慮して行います。

例えば、腎機能が良好で、尿管の閉塞が膀胱近くにある場合には、尿管膀胱新吻合術が最適な選択となります。

一方で、結石が腎臓側にあり、尿管が線維化していない場合には尿管切開術が適用されることがあります。

高リスクの猫(例えば高カリウム血症を伴う猫や、腎結石が複数存在する猫)には、皮下尿管バイパス術が選ばれることもあります。

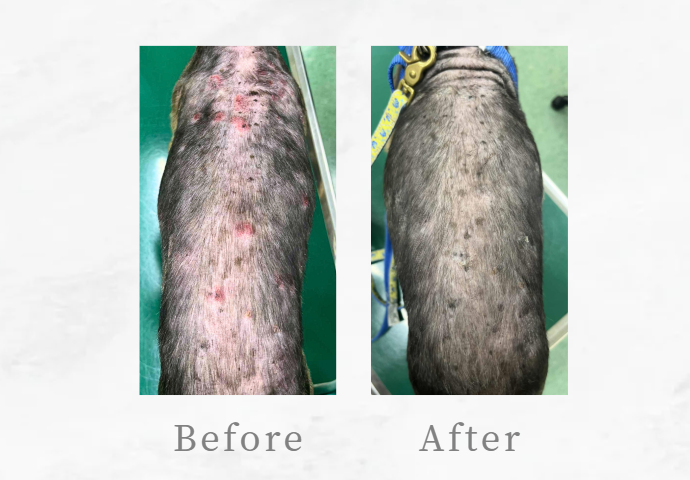

ご家庭でできる予防策

尿管結石や閉塞を完全に防ぐことは難しいものの、日頃の生活習慣によってリスクを下げることは可能です。

まず大切なのは、十分な水分摂取です。猫はもともと水をあまり飲まない動物ですが、以下のような工夫で自然と飲水量を増やすことができます。

たとえば、ウェットフードを中心にした食事への切り替え、家の中に複数の水飲み場を設置する、自動給水器を導入する、といった方法があります。特に冬場は乾燥により脱水が進みやすいため、注意が必要です。

次に、食事内容の見直しも重要です。シュウ酸カルシウムの形成を抑える特別な療法食や、尿のpHバランスを調整するための成分を含む食事管理を行うことで、再発リスクを抑えることができます。

また、トイレ環境を清潔で快適に保つことも欠かせません。トイレが不衛生で場所が落ち着かないと、猫は排尿を我慢してしまい、膀胱炎や結石のリスクが高まります。

最後に

尿管閉塞は初期症状が分かりにくく、気づいた時には腎機能が大きく損なわれていることがあります。しかし、「何かおかしいな」と感じた時点で病院を受診すれば、腎臓へのダメージを最小限に抑えることができます。

術式の選択を誤ると再発のリスクや猫の生活の質(QOL)の低下を招くため、慎重な判断が必要です。私たちは病態を最優先に、飼い主様の意向も尊重しながら最適な術式を選択しています。手術方法については、イラストを用いてメリット・デメリットを分かりやすくお伝えし、飼い主様が理解しやすいよう努めています。

久我山動物医療センターでは、尿管膀胱新吻合術をはじめとするさまざまな術式の選択が可能です。

ご不明な点やご心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。飼い主様とともに最適な治療方法を考えていきます。小さな違和感が重大な病気の早期発見につながることもありますので、気になることがあればお早めにご相談ください。