今回は、避妊手術を受けていない女の子のワンちゃん・ネコちゃんに多く見られる「子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)」についてご紹介いたします。

この病気は放置すると命に関わる可能性がある非常に危険な疾患です。

本記事では、原因や症状、治療、予防法などをわかりやすくご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

子宮蓄膿症とは?

子宮蓄膿症とは、細菌感染によって子宮内に膿(うみ)がたまり、炎症が起きる病気です。

避妊手術をしていない中高齢のワンちゃん・ネコちゃんによく見られます。

特に発情後のホルモンバランスの変化により、子宮内の環境が細菌の繁殖に適した状態になり、感染・炎症が引き起こされると考えられています。

適切な処置が遅れると命を落とす危険もあるため、早期発見が非常に重要です。

発症の主な原因

子宮蓄膿症の発症には以下のような要因が関わっています:

- ホルモンバランスの変化(特に発情期後)

- 免疫力の低下

- 加齢による体調の変化

- ストレス

- 子宮内膜の変性

特に発情期や妊娠期などは、体内のホルモンが変動しやすく、子宮内の細菌に対する防御力が弱まります。その結果、通常では問題にならない細菌が異常に増殖し、膿がたまってしまうのです。

子宮蓄膿症の症状

子宮蓄膿症は大きく2つのタイプに分けられます。

● 開放型

このタイプでは、膿が子宮から体外へ排出されるため、陰部から分泌物(黄白色や茶色の膿)が見られることがあります。このため比較的気づきやすく、早期診断につながりやすくなります。

● 閉鎖型

膿が外に出ないため、外見からの判断が難しく、発見が遅れやすいのが特徴です。子宮が大きく腫れ、お腹が張って見えることもありますが、かなり進行するまで気づかれないことも少なくありません。

共通して見られる主な症状

- 元気がない

- 食欲の低下、またはまったく食べない

- 水を大量に飲む(多飲)

- おしっこの回数が増える(多尿)

- 嘔吐や下痢

- 発熱

これらの症状は急激に悪化することがあり、放置するのは非常に危険です。避妊手術を受けていない女の子のワンちゃん・ネコちゃんで、少しでも気になる変化があればすぐに動物病院を受診してください。

診断と検査について

子宮蓄膿症が疑われる場合、次のような検査を行って診断します。

- 血液検査

白血球の増加や炎症反応の上昇から、体内で感染が起きていることが分かります。 - 画像検査(超音波検査・X線検査)

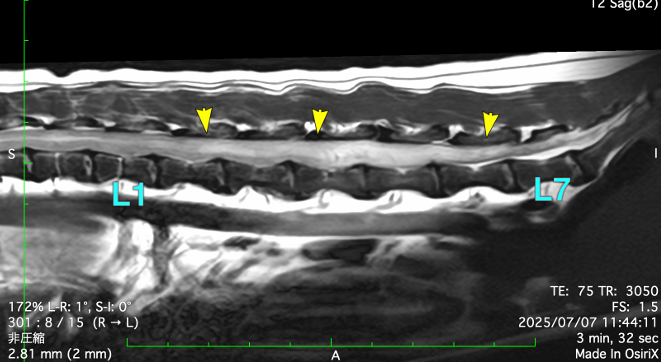

子宮蓄膿症が疑われる場合、超音波検査は非常に有効な診断手段の一つです。子宮が大きく拡張し、その内部に液体(膿)がたまっている様子をリアルタイムで確認することができます。下の画像は、実際に当院で行った超音波検査の一例で、子宮内に膿が溜まっている様子を捉えたものです。

黒く映っている部分はすべて液状の膿です。正常であれば、子宮内に液体は見られません。

- 分泌物の検査(開放型の場合)

膿の中の細菌を特定し、治療方針の参考にします。

治療方法

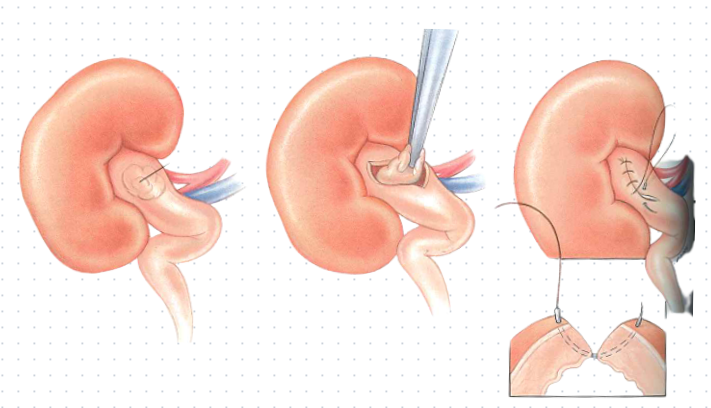

● 外科手術(推奨)

根本的な治療としては、子宮および卵巣を摘出する手術(卵巣子宮全摘出術)が最も有効です。

病気の進行度や体調に応じて、術前に点滴や抗生物質を用いて全身状態を安定させたうえで手術を行います。

● 内科治療(対症療法)

抗生物質による感染の抑制、点滴での水分補給、ホルモン治療などが行われることもありますが、これはあくまで一時的な対処であり、完治を目指すには外科手術が必要です。

予防方法

子宮蓄膿症は、避妊手術を受けることで確実に予防できます。

避妊手術には以下のようなメリットがあります:

- 子宮蓄膿症の予防

- 乳腺腫瘍や子宮がんのリスクを低減

- ホルモンの影響による行動の変化が起きにくくなる

健康なうちに手術を受けることで、手術リスクも抑えられ、術後の回復もスムーズです。

実際の症例のご紹介

今回は、実際に当院で治療を行った症例をご紹介します。

なお、以下には、実際に手術で摘出した子宮の写真も掲載しております。

病気の進行によって、どのような状態になるのかを具体的に知っていただくために、画像を使用しています。

※手術時の臓器の写真となりますので、苦手な方は閲覧にご注意ください。

■症例1

9歳のゴールデン・レトリバーの女の子が4日前からの元気消失と陰部からの排膿を主訴に来院されました。

1. 検査結果

血液検査にて貧血、白血球の減少、軽度の脱水が確認されました。

また、レントゲンおよび超音波検査により、子宮が拡張し内部に液体が貯留していることが明らかとなりました。これらの結果から子宮蓄膿症と診断しました。

2. 治療内容

血液検査の結果から敗血症が疑われたため、まずは全身状態の安定を目的に点滴治療を行い、脱水の改善に努めました。

その後、子宮および卵巣の摘出手術(卵巣子宮全摘出術)を実施しました。手術時には、拡張した子宮の状態が明確に確認されました。

-1-1024x945.png)

このように、子宮蓄膿症が進行すると、子宮は著しく拡張し、内部に大量の膿がたまってしまいます。

この状態になると、外科的な処置が命を救う唯一の選択肢となります。

摘出した子宮を細菌検査にかけたところ、大腸菌が検出されました。

さらに病理検査の結果、卵巣は「顆粒膜細胞腫」、子宮は「慢性化膿性子宮内膜炎」と診断されました。

顆粒膜細胞腫は腫瘍の一種であり、将来的に他の臓器へ転移する可能性があります。

今回の手術により、転移リスクのある腫瘍を早期に摘出することができました。

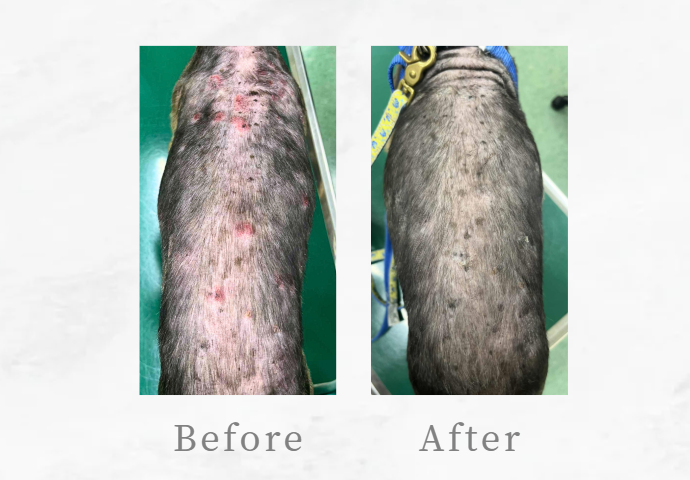

術後は順調に回復し、抜糸時には元気な姿を見せてくれました。

■症例2

5歳のベンガルの女の子が嘔吐後から元気がなく、ぐったりしているという主訴で来院されました。

1. 検査結果

検査の結果、体温は39.6℃と発熱があり、重度の脱水も確認されました。

また、レントゲンおよび超音波検査により子宮の拡張と液体の貯留が確認され、子宮蓄膿症と診断しました。

2. 治療内容

まず、状態を安定させるために点滴を実施し、脱水の改善を図りました。

その後、当日のうちに夜間緊急手術で子宮および卵巣の摘出手術を実施しました。

手術時には、拡張した子宮の状態が明確に確認されました。

-1024x1014.png)

摘出した子宮の細菌検査では、大腸菌およびレンサ球菌が検出されました。

さらに病理検査にて、「慢性化膿性子宮内膜炎」と診断されました。

術後は徐々に回復し、抜糸時には元気な様子を見せてくれました。

最後に

子宮蓄膿症は、早期に発見し適切な治療を行うことで、命を守ることができる病気です。もし症状が見られた場合は、すぐにご相談ください。

また、予防のために避妊手術を受けることは非常に大切です。健康な状態で手術を行うことで、麻酔による体調変化のリスクを抑えられ術後の回復もスムーズなものとなります。予防的な手術によって、子宮蓄膿症を含む様々な病気のリスクを減らすことができます。

久我山動物医療センターでは、以下の費用で避妊手術を行っております(※術前検査には別途費用が必要となります)

- 猫:40,000円(税抜)

- 小型~中型犬:42,000円(税抜)

※高齢の場合や、体重20kg以上の大型犬はご相談ください。

健康管理でご不安なことがあれば、どうぞお気軽に当院までご相談ください。